Unsere "Mitteilungen" mit Beiträgen zur Stadt- und Landesgeschichte erscheinen in der Regel einmal jährlich; eine Übersicht über alle erschienenen und verfügbaren Ausgaben finden Sie hier.

Herzlich willkommen beim Verein für Geschichte und Landeskunde Bad Homburg v. d. Höhe!

Neuerscheinung:

"Homburg vor der Höhe ist eine schöne, wohlgebaute Stadt" - eine Anthologie

Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde Bad Homburg vor der Höhe 75 (2025)

Zum 150-jährigen Bestehen des Vereins für Geschichte und Landeskunde Bad Homburg vor der Höhe veröffentlicht unser Ehrenmitglied Barbara Dölemeyer eine Anthologie mit Beschreibungen und bildlichen Darstellungen unserer Stadt aus drei Jahrhunderten. Insgesamt 52 Texte und Bilder hat sie zusammengetragen - vom schlichten Eintrag in einer Landkarte bis zum repräsentativen Gemälde, von der Amtsbeschreibung bis zum Hölderlin-Brief. Bekanntes findet sich darin ebenso wie Unbekanntes. Die 120 Seiten sind ein Augenschmaus und Lesevergnügen für alle Homburg-Freunde; ein ausführlicher Anmerkungsteil sorgt dafür, dass der Band auch für die wissenschaftliche Stadt- und Landesgeschichte nutzbar ist.

Hier berichtet die Presse:

- Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.07.2025: Sogar Knigge lobt die Homburger

Barbara Dölemeyer, "Homburg vor der Höhe ist eine schöne, wohlgebaute Stadt" - eine Anthologie. Festgabe zum 150-jährigen Bestehen des Vereins für Geschichte und Landeskunde Bad Homburg vor der Höhe = Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde Bad Homburg vor der Höhe 75 (2025), 120 S., zahlr. Abb., ISBN 978-3-948441-07-4, Preis: 15,- €.

Erhältlich im Buchhandel oder direkt bei uns (zzgl. 2,50 € Versandkosten):

Der Homburger Revolutionskalender

Mit dem Homburger Revolutionskalender wollen wir die Dynamik des Revolutionsgeschehens vor 175 Jahren anschaulich nachvollziehbar machen. Auf unserer Facebook-Seite berichten wir tagesaktuell über politische Neuigkeiten aus der Landgrafschaft Hessen-Homburg. Ebenso werden die Kalendereinträge hier fortlaufend ergänzt.

Hier berichtet die Presse:

- Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.03.2023: Märzrevolution vor Frankfurts Toren.

200 Jahre Heiliges Grab in Bad Homburg

Ausstellung in der Erlöserkirche

Das Heilige Grab in Bad Homburg

Im Spätmittelalter wurde in der Reichsstadt Gelnhausen ein Heiliges Grab errichtet, ein Nachbau des in der Jerusalemer Grabeskirche verehrten Grabes Christi. Als das Gebäude zur Erweiterung der durch Gelnhausen führenden Handelsstraße abgebrochen werden sollte, wurde Landgraf Friedrich VI. Joseph von Hessen-Homburg aufmerksam. Er erwarb das Heilige Grab, ließ es in Gelnhausen ab- und auf dem Reformierten Friedhof in seiner Residenzstadt wieder aufbauen.

Dabei wurde auch der mittelalterliche Grundstein entdeckt, der eine Flasche mit Jordanwasser enthielt – und die Jahreszahl 1490. Das war eine Enttäuschung für den Landgrafen, denn er hatte das Gebäude in der Annahme erworben, dass es sich um ein Relikt aus der Stauferzeit handele – ein Irrtum, ohne den dieses Baudenkmal wohl unwiederbringlich verloren wäre.

Heute ist das Heilige Grab im Besitz der Erlöserkirchengemeinde. Es gehört in seiner Bausubstanz zu den ältesten Gebäuden im Gebiet der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe.

Hier berichtet die Presse:

- Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. März 2025: Auch im Taunus gibt es ein Grab Christi.

- Unser Taunus, 9. Juli 2025: Das Heilige Grab auf dem Reformierten Friedhof.

Gebückt und demütig in den Karner

Busfahrt zu historisch bedeutsamen Sakralbauten und in die Limburger Altstadt

Am 28.06.2025 nahmen 42 Teilnehmer an der Busfahrt zu historisch bedeutsamen Sakralbauten und in die Limburger Altstadt teil. Diese Veranstaltung wurde vom Geschichts- und Kulturkreis Oberstedten in Zusammenarbeit mit dem Verein für Geschichte und Landeskunde Bad Homburg organisiert.

Beim ersten Zwischenziel erklärte Wolfgang Ettig den Teilnehmern die erfolgreichen und aufwendigen Arbeiten zur Ausgrabung und Sicherung der Ruine der ehemaligen Wallfahrtskirche „Unsere Liebe Frau zum Land-stein". Als Vorsitzender der „Arbeitsgemeinschaft der Geschichts- und Heimatvereine des Hochtaunuskreises” hatte er die Arbeiten jahrelang intensiv begleitet und unterstützt. Dabei erfuhren die Teilnehmer viel über die Herrschafts- und Besitzverhältnisse im spätmittelalterlichen Taunus sowie über die religiöse Bruderschaft und ihr Wirken am Landstein. Vor über 500 Jahren kümmerte sich diese um die Wallfahrt zur Kirche am Landstein. Ebenfalls interessant waren die historische Materialbeschaffung und die Baustellenlogistik beim Bau der Wallfahrtskirche sowie der Verbleib vieler Bauteile, nachdem die Kirche aufgegeben wurde und als Ruine verfiel. Manche behauenen Teile findet man in Usingen. Den Teilnehmern fiel die sehr gepflegte Präsentation und Gesamtgestaltung des Geländes mit Blumenwiesen und Informationstafeln positiv auf.

Im Bus empfahl der Vereinsvorsitzende Horst Eufinger den Teilnehmern, den neuen Wanderweg „Rund um den Landstein“, den der Hochtaunuskreis zu seinem 50-jährigen Jubiläum angelegt hatte, bei Gelegenheit auszuprobieren. Der 11 Kilometer lange Rundwanderweg führt an ausgewählten kulturhistorischen Denkmälern der Region vorbei. Am Ende des Wanderwegs führt der „Hundert-Stufen-Weg” zu einem Aussichtspunkt, der eindrucksvolle Fernblicke bietet. Dort trifft man auf einer der Bänke auf die lebensgroße Figur eines roten Mönchs, die vom Oberurseler Künstler Hendoc und seinem Sohn erstellt wurde.

Während Limburg allen ein Begriff ist, war Dietkirchen, das 1971 nach Limburg eingemeindet wurde, für viele ein weißer Fleck auf der Landkarte. Deshalb gab Horst Eufinger im Bus Informationen zu dem Ort mit der berühmten Basilika auf dem hohen Kalksteinfelsen.

Von hier ging im 6. Jahrhundert die Christianisierung der Lahnregion aus. In der im Jahr 838 eingeweihten St. Lubentius-Basilika in Dietkirchen wurden die Gebeine des Missionars Lubentius bestattet, der besonders in der Region an der Mosel wirkte. Über ihn und wie seine Gebeine nach Dietkirchen kamen, gibt es viele Legenden. Jedenfalls gilt die ehemalige Stiftskirche in Dietkirchen als Keimzelle der Christianisierung und war bis ins 13. Jahrhundert der Mittelpunkt der gesamten Region.

Da Dietkirchen an wichtigen historischen Handelswegen und einer Lahnfurt lag, hatte es auch lange Zeit eine größere marktrechtliche Bedeutung als Limburg. Historisch bekannt ist der Dietkirchener Markt, der traditionell und auch heute noch von den Einheimischen „Dickerischer Maat“ genannt wird. Die ersten Anfänge des Marktes liegen im Hochmittelalter. In früheren Zeiten war der Markt ein Anziehungspunkt für Besucher aus der weiten Umgebung und bedeutender als der Limburger Markt. Von den Nationalsozialisten leider abgeschafft, wird der „Dickerische Maat“ seit 1991 wieder alle drei Jahre gefeiert. In diesem Jahr findet er am 5. Oktober statt. Neben vielen mittelalterlichen Ständen, Gauklern, Spielleuten und Essensangeboten nach alten Rezepten sind dann auch zahlreiche Dietkirchener Bürger und ihre Kinder in historischen Kostümen im Ortszentrum unterwegs.

Die Busgruppe wurde in Dietkirchen direkt unterhalb der St. Lubentius Basilika vom langjährigen früheren Ortsvorsteher Bernhard Eufinger empfangen. Er führte die Gruppe durch die Basilika, die momentan aufwändig restauriert wird. Zu den ersten Ergebnissen der Restauration zählen die beiden markanten frisch restaurierten Türme, die unterhalb der Dächer miteinander verbunden sind. In der Kirche beeindruckte die romanische Bauweise mit strahlenden, in Blautönen gehaltenen Glasfenstern. Der Innenbereich erhielt 1855 eine Barockisierung. Zu Beginn seiner Führung stellte Bernhard Eufinger ausführlich den alten Taufstein aus dem 13. Jahrhundert und den Steinsarkophag mit den sterblichen Überresten des heiligen St. Lubentius sowie die innere Architektur der Kirche vor. Danach führte ein Weg unter der Kirche hindurch an einem der kleinen Kapellenanbauten im Gebäude vorbei zur Südseite mit dem Felsabhang hoch über der Lahn. Großes Interesse fand der 1998 am Südhang auf den Fundamenten der ehemaligen Stiftshäuser angelegte Weinberg, auf dem ein hervorragender Rotwein wächst, wie Eufinger berichtete. Dieser wird überwiegend als Messwein genutzt, aber hin und wieder auch Gruppen zur Verköstigung angeboten.

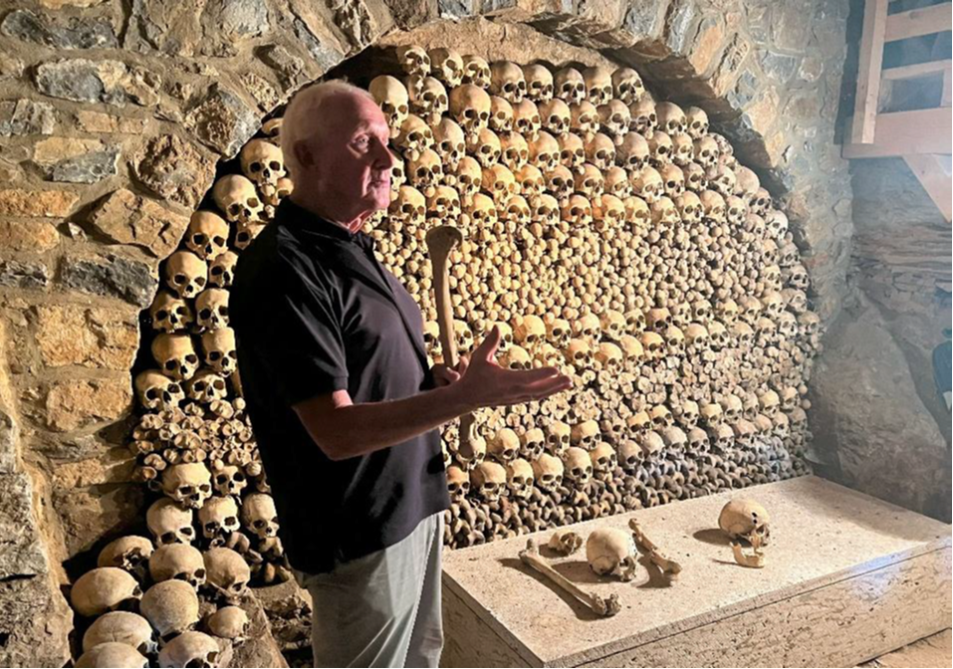

Schade, dass nicht mehr Zeit zur Verfügung stand, denn einige bohrten hartnäckig nach. Bei genügend Zeit hätte Bernhard Eufinger für die Gruppe sicher zwei Fläschchen für eine Verköstigung herausgerückt und dabei noch manche Geschichte erzählen können. Doch so führte der Weg abschließend in den tiefen Untergrund unter der Basilika, in den sogenannten „Karner“, der noch unter der tief liegenden Michaelskapelle im Kalksteinfelsen liegt. Eine sehr enge und niedrige Felsentreppe führte in das Gebeinhaus. Nur tief gebückt und ohne klaustrophobische Ängste war der Raum über Felsstufen zu erreichen. Hier waren unzählige Schädel und Knochen aus früheren Gräbern aufgeschichtet, die bei Bauarbeiten um die Kirche gefunden wurden. Das Gelände um die Basilika war nämlich früher der zentrale Bestattungsort der Region.

Die Gruppe hätte gern noch mehr vom besonderen Charakter des Ortes und seiner Menschen gesehen, der 2012 mit dem „Europäischen Dorferneuerungspreis für besondere Leistungen in einzelnen Bereichen der Dorfentwicklung” ausgezeichnet worden war.

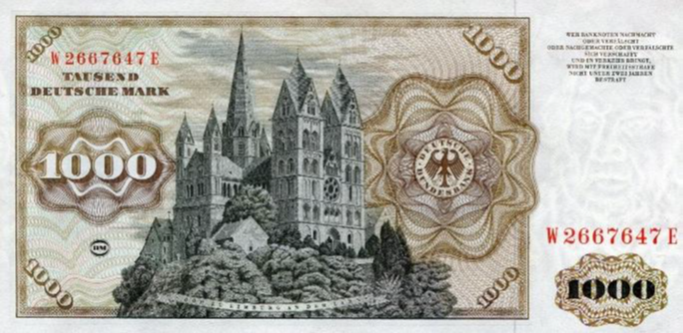

Da die Zeit aber schon sehr fortgeschritten war, fuhr die Gruppe mit dem Bus weiter nach Limburg. Dort fand eine weitere Führung im Limburger Dom statt, der 400 Jahre jünger ist als die Basilika in Dietkirchen. Mit seinen sieben Türmen weithin sichtbar hoch über der Lahn gehört der Limburger Dom zu den bekanntesten Bauwerken Deutschlands – von 1964 bis 1992 zierte der Dom daher auch die Rückseite des Tausendmarkscheins.

Der Unterschied zwischen den beiden Sakralbauten in Dietkirchen und Limburg wurde sofort klar, denn der Limburger Dom ist ein Bau der rheinischen Spätromanik.

Besonders auffällig ist die horizontale Geschossaufteilung mit ihren massiven Pfeilern und Diensten, die mit den hellen und weichen Farben der Steine und ihrer Bemalung beeindruckt. Letztere ist im Laufe der Jahrhunderte etwas verblasst.

So wurden bei den letzten Innenrestaurationen von 1975 bis 1991 über 70 % der originalen Farbfassung freigelegt, die jedoch in diesem Zustand belassen wurden. Die Farbfassung ist somit deutlich weniger farbintensiv als vor 800 Jahren. Auch die farbige Außenfassade entspricht der ursprünglichen Bemalung.

Während die äußeren Natursteinmauern in Dietkirchen unverputzt erhalten bleiben und momentan aufwändig neu verfugt werden, wird der Verputz des Limburger Doms momentan ebenfalls außen renoviert. Jedoch muss die Außenrenovierung des Putzes am Dom alle 50 Jahre wiederholt werden, während die Natursteinmauern der Dietkirchener St. Lubentius-Basilika nach der Restaurierung wieder mindestens 400 Jahre lang halten sollen.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen im historischen „Burgkeller” unterhalb des Doms, der von dicken Eichenbalken gestützt wird, erkundeten die Teilnehmer der Exkursion am Nachmittag in kleinen Gruppen die beeindruckende Limburger Altstadt um den Dom.

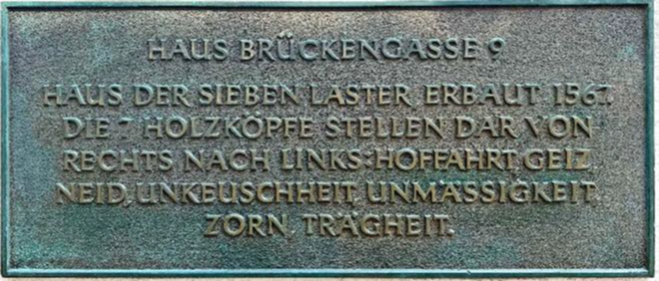

Eine solche Fülle an alten Fachwerkhäusern in historisch originalem Zustand ist selten zu finden.

Renate Englisch, Mitglied des Geschichts- und Kulturkreises Oberstedten, Großnichte der bekannten Oberstedter Wirtin „Tante Anna“ und heute wohnhaft bei Limburg, führte eine größere Gruppe zu markanten Häusern in den Altstadtgässchen und erläuterte die Geschichte der Fachwerkbauten. Dabei konnte sie ihr umfassendes Fachwissen über die Besonderheiten der Häuser vermitteln.

Zum Abschluss des dichten Programms der Busexkursion, die diesmal bei sehr heißen Temperaturen stattfand, genehmigten sich viele Teilnehmer in einer der zahlreichen Eisdielen oder Cafés noch einen leckeren Eisbecher, bevor es mit dem Bus wieder nach Bad Homburg und Oberstedten ging. Vorstandsmitglied Andreas Mengel, der die Fahrt gemeinsam mit Horst Eufinger organisiert hatte, hatte ein Papier mit einem Überblick über die Geschichte von Dietkirchen und Limburg erstellt, das auf der Rückfahrt gerne gelesen wurde.

Die vielfältigen Eindrücke der diesjährigen Busfahrt werden noch lange nachhallen.

Text und Fotos: Horst Eufinger; herzlichen Dank an Renate Englisch für die interessanten Informationen über die Häuser der Limburger Altstadt und die Führung einer Gruppe durch die Altstadtgassen.

Nassau an der Saar

Reisebericht unserer Exkursion im Juni 2025

Vier Tage waren Mitglieder des Geschichtsvereins Usingen, des Fördervereins Kreisarchiv des Hochtaunuskreises und unseres Vereins zu Residenzstädten der Grafen und Fürsten von Nassau unterwegs. Das Geschlecht der Nassauer spaltete sich immer wieder in neue Linien auf. Dabei entstand nicht nur die Residenzstadt Usingen, sondern beispielsweise auch Residenzen in Ottweiler, Saarbrücken und Kirchheimbolanden. Auf dem Weg ins Saarland am Donnerstag besichtigte die Reisegruppe zuerst Göllheim, wo der einzige deutsche Nassauer König, Adolf von Nassau, 1298 in einer Schlacht starb. Das lokale, liebevoll gestaltete Museum im Uhl‘schen Haus rundete den Besuch in Göllheim ab. Nach dem Mittagessen ging es weiter zur Residenzstadt Ottweiler, wo wir eine sehr professionelle Stadtführung genießen konnten. Leider ist auch vom Ottweiler Schloss nichts mehr erhalten, aber die Altstadt lohnt allemal einen Besuch. Schließlich erreichten wir Saarbrücken, wo wir uns einquartiert hatten.

Am Freitag stand die Besichtigung Saarbrückens auf dem Programm. Nach einer klassischen Stadtführung konnten sich die Teilnehmer drei Kirchen genauer ansehen: die Ludwigskirche, das barocke Meisterwerk des Usinger Hofbaumeisters Stengel, die Schlosskirche mit der barocken Grablege der Saarbrücker Fürsten und schließlich die Stiftskirche St. Arnual, in der zuvor die Grafen von Nassau-Saarbrücken zur ewigen Ruhe gebettet wurden.

Am Samstag konnten die knapp 50 Teilnehmer eine moderne Residenzstadt besuchen, denn die ehemaligen Fürsten von Nassau-Weilburg sind heute die Großherzöge von Luxemburg. Auch hier stand eine Stadtführung auf dem Programm, die nicht nur das fürstliche Palais, sondern auch die alte Burg und die Bastionen mit den Kasematten, ebenso wie die Kathedrale Notre Dame und viele Gassen und Plätze der Altstadt zeigte. Auf dem Rückweg passierten wir die Mosel und machten ein Zeitsprung zurück in die Römerzeit: Die Villa Borg ist einmalig, denn anhand der archäologischen Funde wurde die Villa Rustica rekonstruiert. Selbst die Badeanlage mit Hypokaustum ist funktionsfähig.

Schließlich machten wir uns am Sonntag wieder auf den Heimweg. Als letzte Station in Saarbrücken besuchten wir noch den Halberg, heute Sitz des Saarländischen Rundfunks. Hier ist aber auch das Grab des letzten Fürsten von Nassau-Saarbrücken. Am Hang befinden sich die Überreste eines Mithras-Tempels, wobei die Wanderung dahin für viele Teilnehmer sicher anspruchsvoll war. Abschluss und sicher für viele Teilnehmer auch Höhepunkt der Rundreise war Kirchheimbolanden. Wie Usingen hat auch Kirchheimbolanden sein Schloss verloren, aber den Schlosspark und zahlreiche brocke Kavaliershäuser erhalten. Viele Fachwerkhäuser und eine teilweise rekonstruierte Stadtmauer machen den Reiz des Städtchens aus. Am meisten wird aber den Teilnehmern der Gesang bei der kleinen Weinprobe und das Orgelkonzert auf der Mozartorgel in der Paulskirche in Erinnerung bleiben. In jedem Fall haben alle Mitfahrenden viel über die Nassauer, ihre verschiedenen Linien und Residenzen gelernt und vier wunderbare Tage erlebt.

Text und Fotos: Sybille Hofmann

Starke Resonanz auf Vortrag des Stadtarchivs zum 150-jährigen Jubiläum des Geschichtsvereins

Der 1875 gegründete Verein für Geschichte und Landeskunde, einer der bedeutendsten kulturellen Vereine in Bad Homburg, feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Zu diesem feierlichen Anlass hat das Stadtarchiv seinen jüngsten Vortragsabend in der Reihe „Aus dem Stadtarchiv“ der Gründung und Geschichte des Geschichtsvereins gewidmet. Stadtarchivarin Dr. Astrid Krüger konnte dazu fast 100 Besucherinnen und Besucher im voll besetzten Saal der Villa Wertheimber begrüßen.

Die Referentin, Prof. Dr. Barbara Dölemeyer, die 24 Jahre lang Vorsitzende des Geschichtsvereins war, ordnete die Entstehung des Vereins in den Kontext der Bad Homburger Stadtgeschichte und der Entwicklung des Vereinswesens in der Geschichtswissenschaft ein. Unter dem Titel „Geschichte erforschen – erzählen – erfahren“ ließ sie die vielseitigen Aktivitäten des Vereins zur Bad Homburger Geschichte Revue passieren. Als zentrale Themen des Vereins stellte sie den Limes mit der Erforschung des Saalburgkastells und dessen Wiederaufbau sowie die Erinnerung an die Aufenthalte des Dichters Friedrich Hölderlin in Homburg vor. Sie konnte auch eine neue Erkenntnis in der Vereinsgeschichte präsentieren, nämlich dass bereits im ersten Mitgliederverzeichnis von 1875 auch eine Freifrau von Verschuer aufgeführt wird; der Verein stand also offenbar von Anfang an auch weiblichen Mitgliedern offen.

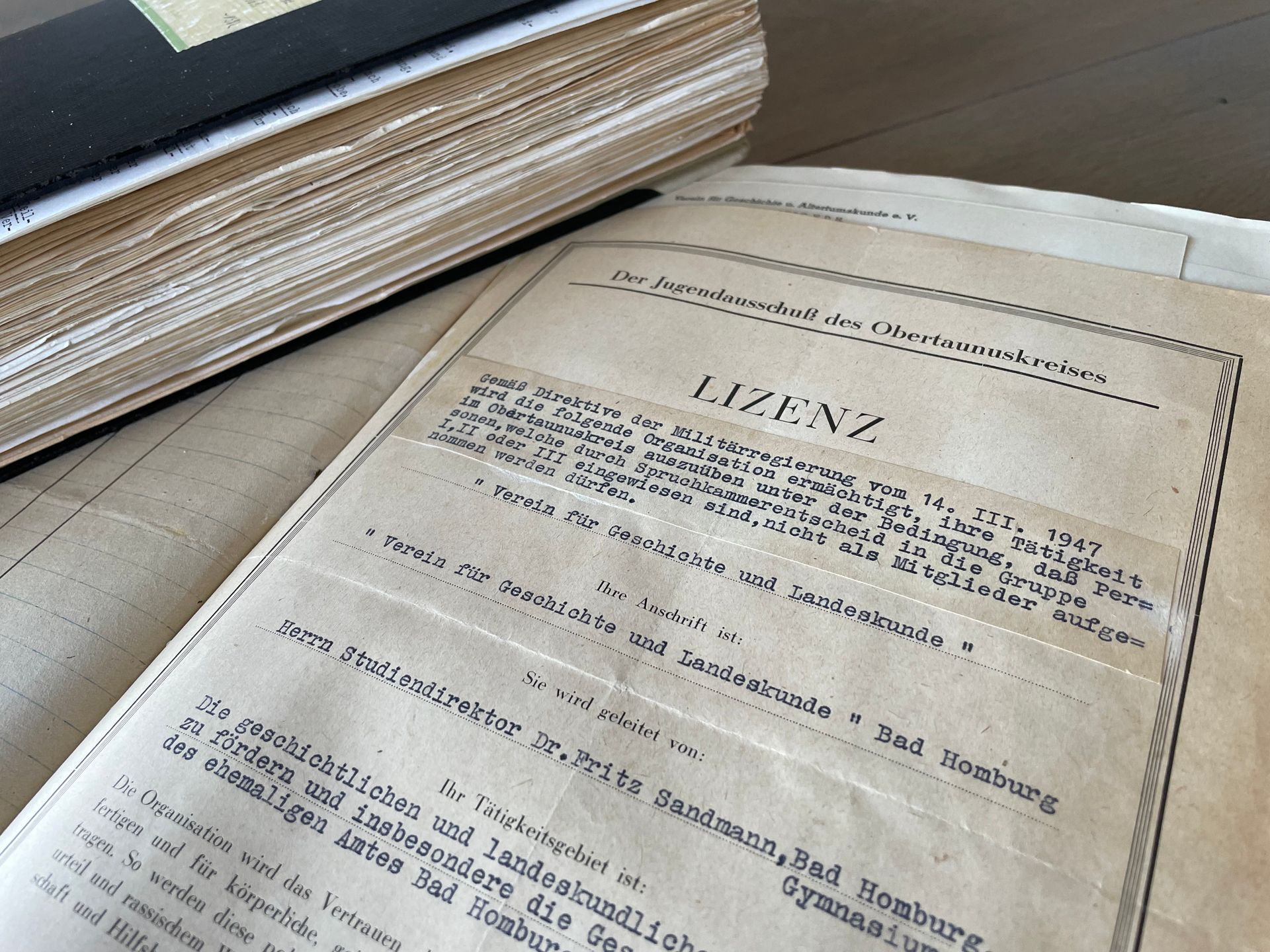

Geschenk an das Stadtarchiv

Als wichtige Konstante in der Geschichte des Vereins hob die Referentin die enge Zusammenarbeit mit dem Bad Homburger Stadtarchiv hervor. In diesem Sinne hatte Gregor Maier, der aktuelle Vorsitzende des Vereins, am Ende noch eine Überraschung parat: Als Dank für die gute Zusammenarbeit überreichte er dem Stadtarchiv zwei Protokollbände des Geschichtsvereins, in denen die Vereinsarbeit der Jahre 1935 bis 1982 dokumentiert ist. Vor allem die Zeit des Nationalsozialismus, in der auch der Geschichtsverein gleichgeschaltet unter einem „Vereinsführer“ agierte, und der Neuanfang nach 1945, aber auch die Modernisierung der Themen und Zugänge seit den 1950er- und 1960er-Jahren lassen sich darin anschaulich nachvollziehen. Damit wird die Reihe der Protokollbände, die bisher bereits für die Jahre 1891 bis 1934 im Stadtarchiv verwahrt werden, nahtlos fortgesetzt. Auch die neuere Vereinsgeschichte ist damit jetzt im Stadtarchiv dokumentiert und steht der Wissenschaft wie der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Festwochenende im Oktober

Im Rahmen des Jubiläums wird es noch weitere Feierlichkeiten geben. Den Höhepunkt bildet die Jahrestagung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine, der „Tag der Landesgeschichte“. Der „Gesamtverein“ ist der Dachverband der landesgeschichtlichen Vereine, Kommissionen, Institute und Arbeitsgemeinschaften in Deutschland. Mit der Ausrichtung seiner Jahrestagung in Bad Homburg würdigt er das Jubiläum des hiesigen Geschichtsvereins. Das Festwochenende beginnt am 10. Oktober mit einem feierlichen Eröffnungsvortrag im Kurhaus. Die öffentliche Tagung, die dann am 11. Oktober im Forschungskolleg Humanwissenschaften stattfinden wird, steht – passend zum Austragungsort – unter dem Thema „Fragmentarische Staatlichkeit? Klein- und Kleinststaaten im 19. Jahrhundert und ihre Nachwirkungen.“

(Pressemitteilung der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe)